ウェアラブル EXPO 2025・参加報告(谷中)

展示会情報

| 参加した展示会名 | 第11回 ウェアラブル EXPO など |

| 開催場所 | 東京ビッグサイト |

| 日程 | 2025/01/22-2025/01/24 |

| 報告者 | 谷中 健介 |

体験記

【全体を通して】

東京ビッグサイトで行われるということで、朝5時に電車で福岡空港に向かい、7時の便で羽田空港に向かった。飛行機の中で日の出を迎えた。一般的な学生にはきつい移動かもしれないが、いかれた生活リズムの我々にとってはまさしく朝飯前の行動だ。

羽田空港に到着後、リムジンバスで会場まで直通で行く予定だったが、満員ということで電車で向かった。 今回のウェアラブルEXPOは同時に開催される他の展示を含めて85000人の来場者数となったらしい。東京ビッグサイトはル・コルビジェの建造物ような奇抜な構造をしていて好奇心を掻き立ててくる。なによりとんでもない広さだった。

会場では、ウェアラブルexpoの他にオートモーティブ・ワールドなどの他の催しも同時に行われており、ウェアラブルexpoは中でも会場の最も奥の場所で小さい規模で行われていた(それでもかなりのスペースを利用していたが)。

話によるとウェアラブル業界は年々縮小しており、来年にはなくなるかもしれないらしい。自分もexpo内を一通り見まわったが、ウェアラブルデバイスに使われるパーツなどの素材や既存のウェアラブルデバイスを用いたソフトウェアの改良などは多く行われていたが肝心の新規のウェアラブルデバイス自体の開発は少なく感じた。日本国内では既存の海外のウェアラブルデバイスを利用し、日本人向けにソフトウェアを改良するような方針に移り変わっていくのかもしれない。expo内で見た内容については最後にまとめて紹介する。

expo内には我々の研究室のブースがあり、今回はポスターとして研究室の紹介、デモとして我らが平岡先輩の研究で用いられる小型カメラデバイスを紹介した。

自分の発表については特に行う必要はなかったが、研究室内の他の研究などを紹介する機会があり、通常の学会よりも大変に感じることもあった。

ブースには九大のOBの方々など多くの人がいらっしゃった。しかし、他の大学のブースと比較して、研究室の具体的な研究内容の資料がなかったためよくわからないと感じられた人も一定数おられたように見受けた。来年には改良する必要があるかもしれない。

また、expoではセミナーも行われており、我々の研究室からは中村先生が発表を行った。デモで紹介した小型ウェアラブルカメラは箸やスプーンなどの食器や眼鏡にもつけられ面白い使い方がいろいろ考えられ、興味を持っている方は一定数いらっしゃったように感じた。

食事に関しては、expo内には飲食店も多くあり、弁当なども多く販売されており混雑はしたが困ることはなかった。

弁当については写真と実物のギャップに驚く結果となったため、おとなしくコンビニ弁当を購入した。

ホテルについては、東京有明BAY HOTELに泊まった。カプセルホテルではあったが、個室にテレビなどもついており、研究室に泊まることを生業としている我々からすれば高級感すら感じられた。宿泊費用を抑えたい、学生の味方である。

他の会場なども見回ることができたため、二泊三日間ずっと楽しむことができた。

新たな刺激を得ながらも、AR/VR関連の研究をしているものとして将来の身の振り方を感じさせられる体験となった。

最後に空港で平岡先輩に天丼をおごっていただいた。

こういうのがちょうどよく一番うまい!

【展示物】

ウェアラブルexpo

オートフォーカスアイウェア ViXion01S

tof (time of flight)センサで視物体との距離を把握し、レンズを動的に変化させユーザーの視力に合った視界を提供している。

センサを日本で開発し、デバイス自体は海外製であった。

写真のものは見た目が奇抜であるが、自然な眼鏡に似せた別バージョンも存在した。センサで測った物体と異なる物体を見ようとすると難しいが、

読書やテレビなどでの利用には困らないように感じた。視力の左右差がある場合にどうなるのか気になった。

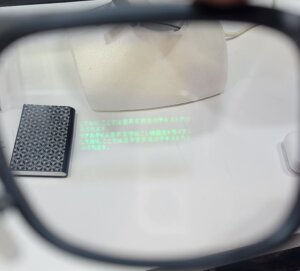

Guideシリーズ simple ultra compact HMD

日本の会社が開発しているGuideシリーズの一つ目(紹介pdfはこちら)。

自分が普段使っている眼鏡をスカウターのようにARグラス化できる(商品は左にくっついている白い部分)。

お値段5万円くらいで今年発売し、sdk提供を行う予定であるらしい。

AR環境などを体験する上の問題として、ARデバイスを持ち歩く必要性があるのだが、ワイヤレスイヤホンのほうに簡単に持ち運べる点が便利に感じた。

これで次世代のドラゴンボールごっこができそうである。

Guideシリーズ AI collaboration + AR glasses

日本でのARデバイスの日常利用で最も問題である見た目にフォーカスしたもの。

中央から光を照射する構造で見た目を目立たないような設計にしている。

公共の場での実験なども違和感なくできそうである。

工場などの遠隔支援や会議向けのデバイス。

カメラとマイクがついており、これを装着した人に遠隔から指示などができる。

頭部装着デバイスだと負担が大きいため、音声だけでの作業ならこっちのほうがいいらしい。

確かに、頭部の振動より体幹部の振動のほうが複雑さは少ないように感じられる。

首周りを用いたデバイスも一定数あり、その他首装着のHMD充電などもあった。

バイタル情報を常に取得するセンサを首に着けて、ずっとデータを取得するのがコンセプトらしい。

面白いが邪魔じゃないのか気になるところ。進撃の巨人の世界観でもない限り、ここを狙われることは少ない気はするが。

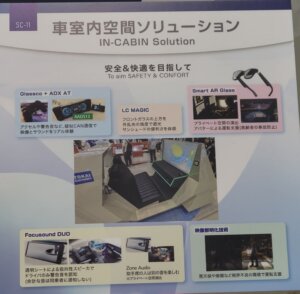

オートモーティブワールド

同時に別会場で開催されていたオートモーティブ系の展示も見て回った。

会場の規模はウェアラブルの3倍程度はあった。日本はやはり車市場が強い。

AMDやNVIDIAに関する出展もあり、注目度の高さを感じた。

HMDを被っている人全員に動画コンテンツや研修体験を行わせるもの。

作業研修としては、壊すとよくない高価な装置を用いた作業をMRで体験できた。

一つのHMDの体験を共有したり、HMD同士の共有についても開発が進んでいくと面白く感じた。

私だ。

こういった自動運転で暇を持て余した運転手の遊びとして、車体験の向上などを目指した展示がちらほらと見られた。

ARグラスを用いていたが、市販品をそのまま使用していたため、車の振動などのコンテンツの揺れに対応していないと酔いが起きそうなイメージがあるがどうなるか。

forum8 Kinect™ドライビングシミュレータ

ドライビングシミュレータで専用のハンドルデバイスなどを使わずに、カメラの前でハンドルを持っているジェスチャーをするだけで勝手にハンドルとして認識して

シミュレーションができるというもの。写真ではモニター表示をしているがHMDでも表示が可能ということで、コントローラなしでVRコンテンツを動かせるなら面白いと思った。

処理にどの程度の性能がいるのか気になるところ。

他にも、面白いコンテストなどが行われていた。

PCなどで処理するだけでなく、ハードをいじって脆弱性を発見する点が印象的であった。

セミナー

その他、大学が発表するセミナーでも面白いものがあった。

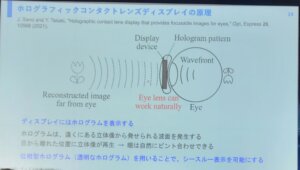

東京農工大学 ホログラフィックコンタクトディスプレイ

コンタクトレンズにホログラムパターンを刻み、目から離れた場所で形成されたホログラムを読み取るものであった。

静的なものではあるが、コンタクトレンズ中にARを表示することができるようになれば、この分野の発展に大きくつながるように感じた。

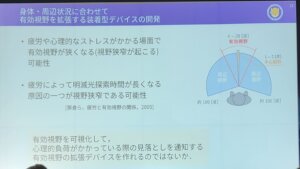

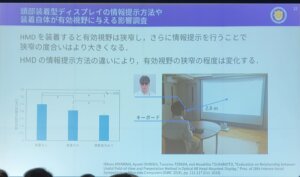

神戸大学 塚本寺田研究室での研究

AR/VRの研究をするものとして、見ておきたい内容であった。

他にもHCI系のさまざまな研究があり興味深いものだった。